注射知识与实践是西方医学在华传播的重要内容之一,然而目前关于其在华传播过程的研究并不多见。有学者从文化史的角度分析清末民初滥用麻醉药物对注射观念在华传播的影响,但由于关注人群以及使用的资料比较特殊,因此并未能呈现注射观念在近代中国传播的缘起与演变的一般情况。

本文利用近代医学著作、中外文医药期刊、报纸等资料,从技术与社会观念互动的视角概述注射知识与实践在近代中国的传入与传播过程,分析了注射技术、大众观念、社会制度在晚清来华传教士、民国时期的医学知识共同体、医药工商业界等群体作用下的互动及其复杂关系。

一、 从“水节”到“注射器”:知识传入与概念再造

早在汉代张仲景《伤寒论》中就有用小竹管将猪胆汁从肛门灌肠治疗便秘的记载:“大猪胆一枚,入醋少许,取竹管五寸许,以一头入胆,一头内入谷道中,赉汁灌入肛内。”在西方,古罗马时期也曾出现过使用一种近似注射器的装置进行灌肠的记载。18世纪中期,灌肠设备经不断改进,出现靠重力或注射泵促进灌肠液流入肠道的灌肠器。有学者认为,某种意义上灌肠器是注射器的最初形态,但这与现代意义上的注射器有根本的区别。

1656年,雷恩为比较静脉给药与口服治疗之间的疗效差异,用鹅毛柄和动物膀胱将鸦片剂注入一只狗的静脉中。此法应用于人,虽能挽救一些生命,却也常引起致命并发症,1670年巴黎议会禁止了此种输液方式。此后,人们还尝试用木钩、柳叶刀等器具,通过刺穿皮肤将药物直接送入体内。1844年5月,爱尔兰医生里德用带有空心针的器具为一位患面部神经痛的女性患者进行了皮下吗啡麻醉,并于次年公开发表。但该器具没有活塞,吗啡依靠重力通过空心针自动流入皮下。该器具被视为“现代皮下注射器的先驱”,里德由此也被称为“爱尔兰医学史上的无名英雄”。

1853年,苏格兰医生伍德发表了使用空心针在疼痛部位给药的实验结果。同年,法国医生普拉瓦兹(Charles Gabriel Pravaz)将装有螺纹活塞的针筒和空心针头组合到一起。这种将带有活塞的针筒与空心针组装在一起的新型装置被认为是现代注射器的起源。此后,注射器经不断改良,针筒添加了刻度,针头更细。由此,注射器遂逐步得到推广应用。

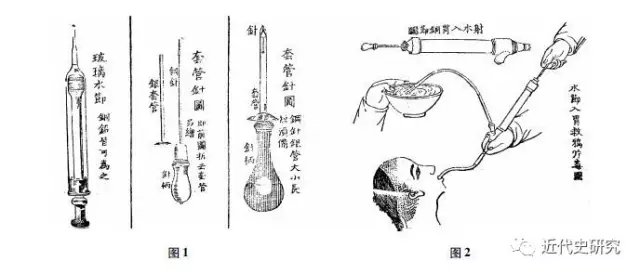

现代注射疗法应于晚清时期由西方来华传教士传入中国,虽确切传入日期难以考证,但1857年刊印的《西医略论》上卷载有一种称为“玻璃水节”的器具,并称“钢铅皆可为之”。从图例来看,该类“水节”包括带活塞的针筒和空心针,区别于传统套管针(见图1)。该书中卷称,“救服鸦片毒”时,对于昏迷不能吞咽药物的病人,“应用大水节,前装软长管,自喉入胃,水节下承以盆,另有一管引盆中水贮水节,射入胃中约一斤,将胃中毒水抽出”。并附“射水入胃铜节图”(见图2)。文中虽有“射水入胃”的提法,但没有出现“注射”一词。此外,文中两处描述的器具虽皆统称为“水节”,且原理类似,但严格意义上却是两种装置。一般来说,前者是指“注射器”,后者是指“洗胃器”。

19世纪八九十年代,“水节”一词仍可见于当时报刊,如在《西医略论》中一样,或指“洗胃器”,如“若呕药不能吞咽,即将呕药贮水节,前装软长管,自喉射入胃,复将胃中毒水抽出,渐能吞咽则吉”。或指“注射器”,如“洋烟原为药中之品,西医之所以用洋烟者,用之外面者,为多以烟调和别药,用水节射入皮肉”。

民国时期,“水节”仍偶见使用,如《申报》刊登的《疫毒霍乱一夕谈》一文在介绍霍乱治疗方法时,称“医治此症愈早愈妙……盖西医之治法,往往先用安神、宁睡、止吐、止泻者,有各种水节以善其后也,或由喉中探入,以荡涤其胃;或由粪门探入,以荡涤其肠;皆用水节施治。并用穿皮水节,注射盐水于血管中,以阻抽搐”。该处所提及的“各种水节”,前者应是指“洗胃器”或“灌肠器”,后面的“穿皮水节”则应为“注射器”。但此后,“水节”渐为少见,逐渐为“注射”一词所取代。

在“使用器具将药剂注入机体内”意义上使用“注射”一词,《汉语外来词典》认为源于日文的转译。1898年《农学报》发表日本人藤田丰八的《驱除害虫用之注射器》一文,并内附例图。这是目前所见国内报刊关于“注射器”的较早记载。虽然汉语中“注射”一词古已有之并偶作医用,但并不具有“使用器具将药剂注入机体内”的含义,其指的是将药物外用,而非注入体内。如《鬼遗》云:“三里两处,起痈疽,初发如牛眼睛青黑,便五七日破穴,出黑血汁脓,肿攻膀肚,连腿里拘急冷疼,此因伤筋气劳力所成,宜用汤药注射其外,毒自平息矣。”

19世纪末20世纪初,“注射”一词始具有“使用器具将液体药剂注入机体内”的意义。1899年,有文称:“鸦片烟……有心人盖视同鸩羽之毒而远之,惟恐不遑。乃时至目今,变本加厉,竟有用机针注射吗啡于肌内。” 1904年,厦门《鹭江报》记载:“日本军医官坂野长太郎精于医术,活人无算。其注射一法,为防疫第一要着。”1908—1909年,上海美界仁智里十三弄括打药房在《申报》连续刊登广告,宣称“日本新到专医内外痔疮药水,不论如何年久根深、百治不效之痔,但用此水,将注射筒代为注射一次,患者即觉毫无痛苦,从此除根”。此后,“注射”一词传统上所指代的含义虽仍偶有使用,但“使用器具将药剂注入机体内”成为其最经常指代的含义。

二、 晚清时期的注射技术、社会观念与医学传教士

晚清时期,现代报纸、期刊等大众传播手段刚刚兴起,医学团体、医药学刊物虽已萌芽,但影响有限。传入不久的注射疗法,通过直观的医疗实践或许比抽象的知识宣传更能吸引大众,赢得社会认可。但注射疗法作为外来的医疗技术,其实践不可避免面临两个方面的挑战:一是中国社会的传统观念;二是现代注射技术的有效性与安全性,即注射技术的成熟度。

从观念层面而言,首先注射疗法与传统针灸有一定的相似性。冯客认为,传统的针灸疗法与近代传入的接种免疫疗法对于注射疗法在近代中国的推广具有重要的示范效应。法国医生理查德1906年写道:“我从未看到人们害怕打针,因为他们认为这是一种针灸的革新工具。”但受“身体发肤,受之父母,不可毁伤”等传统观念影响,中国传统医药多以植物药口服或外用为主,侵入疗法较少,“唯一的外科手术,是用一根肮脏的长针刺穿疼痛部位,以指望驱走长期停留在那里的恶魔”。司督阁(Dugald Christie,1855—1936)曾言中国人对手术的恐惧是其在中国行医的一大障碍。

其实传统针灸与现代注射疗法的差别是显而易见的,针灸仅刺激穴位,并不注入药物。而注射疗法不仅需要侵入体内,还要注入药物。正如民国时期《注射疗法全书》所言:“考我国古时医疗疾病,初用针灸砭石,以刺穴道。及后,神农尝百草,伊尹作汤液,而始凡百疾病均用口服外敷,各国皆然。夫药物经口服下之后,须先经过胃肠,而后再能吸入人身各部。然胃肠具有消化物质之力,药物经过往往被其吸收而损减,亦有使之变化,而药性失效,尚有毒质之药物治病之功甚为有效,而不能口服者。及今,泰西各国得科学之助,阐教益精,改口服而为注射,使药物不经胃肠而能直达于病灶以致取消迅速,远非他法之所能及也。”因此针灸对注射的传播或许有积极作用,但并不宜夸大。

其次,疗效是医术传播的最好通行证。注射疗法作为西方医学传入中国的内容之一,其在华传播过程离不开西方医学在华传播的整体背景,不可避免地受到整个西方医学在中国传播的影响。19世纪初,天花免疫接种和眼科手术是西方医学相对于中国传统医学疗效优势较为显著的两个领域,给同为西方传入的注射疗法在华传播提供了一定的基础。

1805年,英国医生皮尔逊(Alexander Pearson)开始在澳门接种牛痘,并撰写书籍介绍接种经验。随后该书译成中文,取名《咭唎国新出种痘奇书》。从1805年冬到1806年春,广州天花猖獗,皮尔逊和十三行商人以免费的方式,吸引大批贫苦百姓前来接种,很快将牛痘接种术推广开来。牛痘接种术初见奇效后,中上层社会也开始普遍接受牛痘接种。19世纪早期,牛痘接种术传至江苏、福建等地。在山东潍县,西方种痘技术帮助人们改善了对医学传教事业的态度。

由于“杂病之中,惟眼疾为多”,而且眼科手术时间短、见效快、成功率较高。19世纪初,英国医学传教士郭雷枢(Thomas Richardson Colledge,1797—1879)在澳门开设的眼科诊所中,“白内障针拨术”(couching)是当时实施最多的手术。伯驾借鉴郭雷枢的经验,1835年11月在广州开设“眼科医局”。1836年5月的一份报告显示,已治疗1283名患者。随着更多病人受亲朋好友的影响来“眼科医局”就诊,其影响也不断扩大,以至于伯驾不得不限制每次就诊的人数。裨治文认为皮尔逊的免疫接种与郭雷枢的眼科医局是“播撒和平、优雅、仁慈的源泉,将开启中华帝国与欧洲自由、友好交流的篇章”。

从技术层面而言,注射疗法关联多项技术,除注射器之外,还关涉注射药物、消毒灭菌、注射术式的熟练程度等技术要素,其发明与完善是一个漫长而复杂的过程。首先,晚清时期,注射器还不够先进。当时的注射针头较粗且不够锋利,注射时容易穿透血管;铜质或铅质的针筒虽然坚固耐用,但因为不透明而不能看见注射筒内的药液,容易导致注射剂量不准确;而当时的玻璃针筒易碎,经常发生注射事故。直至19世纪70年代一种结合金属与玻璃注射器优点的注射器才得以发明并开始应用,至1866年鲁尔接口的全玻璃针筒开始逐渐成为注射器的标准制式。

1897年,美国著名的注射器生产企业BD公司(Becton Dickinson)成立,次年获得第一个注射器专利。1925年,BD公司引入狄金斯(Fairleigh S. Dickinson)设计并拥有专利权的耶鲁鲁尔接口注射器。这种制式因便于将针头与注射器安全地安装在一起,一直得到沿用。20世纪上半叶,更为精密的玻璃注射器逐渐出现,针筒可以反复消毒使用多达20次,但仍面临针头保持锐利和反复消毒等问题。总之,注射器生产的工业化、规模化,降低了生产成本和销售价格,加速了社会应用。

其次,注射剂的作用迅速可靠,不受酶、食物等影响,无首过效应,可发挥全身或局部定位作用,尤其适用于不宜口服的药物或不能口服的病人。但相较于口服药物,注射剂不经消化器官而直接被注入体内,因此必须“呈中性”、经“滤过”和“严密杀菌”,“方合注射之用”。否则,“非中性之药液,对于组织有害,或徒受无益之疼痛;未经滤过者,妨碍吸收,起不快之障碍;不经杀菌手续者,每发炎症,而致化脓”。这意味着注射药物只有同时具备有效性与安全性,注射疗法才具有推广的可能。

但是,这一时期适于注射的有效药物却极为有限。虽然1804年后吗啡、奎宁、士的宁、可卡因、可待因、海洛因、阿托品、硝化甘油等药物逐渐被提取出来,但1867年《英国药典》尚未收录注射剂,1905年《美国药典》收录的1039种药物中可以注射使用的药物仅仅20种。这些适于注射的药物主要有两类:一类是较为传统的汞剂、铋剂等无机类药物,另一类主要是从19世纪初开始提取的吗啡、海洛因、可卡因等有机药物。当时后者的主要用途,一是用于手术麻醉,二是用于治疗鸦片烟瘾。

晚清时期,麻醉药物的发现也是西方现代医学相较于中国传统医学在外科领域优势较为突出的重要原因之一。高德在1877 年于上海召开的中国新教传教士大会上说: “在外科方面,医学传教士有一个完全属于自己的领域……在这方面的优势无容置疑。”丁韪良在回忆录中亦指出:“中国人虽然宣称中医在‘内科’上略高一筹,但也承认西医在‘外科’上具有优势。”

由于当时人们对吗啡、海洛因等药物的成瘾性认识不深,反而认为注射吗啡可以解决鸦片成瘾问题。1872年福州教会医院的报告曾记载为鸦片吸食者皮下注射硫化阿托品。约翰逊医生(Dr. Johnston)根据在东华医院的经验,对使用皮下注射阿托品治疗鸦片毒瘾的疗法给予高度评价。虽然英国德贞医生(Dr. Dudgeon)引述汉口哈迪医生(Dr. Hardey)的经验,对此持不同看法。但1878年的一报道宣称,十年来使用阿托品皮下注射治疗鸦片毒瘾的经验再次证明了这一疗法的价值。清末民初禁烟运动中,鸦片逐渐稀少且价格越来越贵,注射吗啡、海洛因成为鸦片成瘾的替代手段与治疗途径。注射因势得以进一步推广。

注射疗法因注射药物的进步得以进一步推广须至发明“六〇六”(洒尔佛散)药物之后,尤其是民国时期胰岛素、青霉素等药物出现之后。洒尔佛散作为第一种能有效地治疗梅毒而毒副作用又较小的药物,很快推向市场,但其与空气接触,容易产生毒性,因而适于注射使用。黄胜白曾言:“自洒尔佛散(六〇六)畅销中国以来,虽不习科学之中医或走方卖药之郎中,亦皆购取新六〇六,持‘立考得’针,为人行静脉注射。”如果“幸不遇险,方且诩谓此特小技耳”。姚星叔亦指出:“自来人体用药,以内服为常。然病症急变立待药效之时,或因病症与药效之关系不能内服之时,则行皮下注射或涂擦、灌肠等法。至于静脉注射,向属罕见。”但是,“迨六〇六剂被常用于世以后,静脉注射遂大为盛行,时至今日,‘打血管针’真不算一回事了”。胰岛素于1921年被发现后,由于经肠道给药会导致失去活性,因此注射给药成为其首要选择。这又进一步促进了注射的推广。

再次,虽然注射器与注射药物的发展可大大提高注射疗法的有效性,但由于注射疗法需要侵入皮肤给药,容易传播疾病或引起并发症。在消毒灭菌方法完善之前,注射疗法的安全性仍不能保障,尚难称得上安全的治疗手段。直至19世纪下半叶,经法国的巴斯德(L. Pasteur)、德国的科赫(R. Koch)等人努力,细菌传染理论逐渐成熟,再加上英国的李斯特(J. Lister)等人对灭菌技术的推广,无菌针头原则逐步确立,从此消毒灭菌逐渐成为注射过程中的必要程序。但当时的消毒灭菌方法比较简陋,每次注射前用石碳酸或酒精浸泡,或仅靠火烧、水煮等方法消毒。1888年《申报》一篇报道提及,“邮船不施消毒之法,遽而抛弃搭客,实属不遵公法”,是《申报》关于“消毒”一词的最早记载。而国内医界较早强调注射时消毒的记载见于民国时期《中华医学杂志》刊载的《注射器消毒之简法》一文。

另外,注射药物不易保存,贮存过程中的防腐技术也很关键。西方早期采用在药液中添加防腐剂的方法,“以期收杀菌之效果”,但防腐剂“量少则无效,量大则有害”。所以该方法不久即被废弃,而改用加热法,“或为沸煮,或置重汤上沸煎,或置干燥杀菌器内加热,均可使完全无毒”。20世纪20年代末的生理食盐水及蒸馏水“皆仿此法”制造。直至1932年,《英国药典》才正式规定注射剂的灭菌方法以及检测方法。

总之,晚清时期,现代注射器刚刚发明,传入中国的时间亦短,注射疗法在华的传播离不开传统医药观念和西方医学在华传播的大背景,又受限于当时注射药物、注射器等相关技术水平。因此,这一时期注射疗法在华传播主要是通过来华医学传教士的日常注射实践,以实际疗效彰显注射治疗的优势,影响中国人对注射疗法的观念认知,以博取中国人对注射疗法的认可。

三、 注射观念与民国医界

19世纪最后30年间细菌理论的发展,推动了治疗学领域取得两大进展:一是化学疗法的诞生,二是多种疫苗的问世。这大大拓展了医学界的注射药物可选择范围。1909年,德国免疫学家埃尔利希(Paul Ehrlich)与日本细菌学家秦佐八郎发现“六〇六”对梅毒的治疗作用,并于次年首次公布此发现,由此开创化学疗法。“六〇六”及后来的“九一四”(即新胂凡钠明)当时被看作治疗皮肤病和性病的万灵药,为西医建立了良好的声誉。但由于“六〇六”接触空气易氧化产生毒性而不宜口服,更适合注射给药;又由于当时梅毒患者众多,需求庞大。这大大推动了注射疗法的普及。

1911年,《医药学报》的一篇题为《六○六号之注射法》的译文介绍了“六〇六”及其注射方法,此时距“六〇六”药物公诸于世仅一年左右时间。对于“六〇六”的应用方法,文中称“以简单容易且贵患者得堪受此注射为必要”,并言“本制剂注射体内,至今日其方法已大加改良”。文中提及关于“六〇六”的三种注射方法,“第一回以本制剂行静脉内注射。至二日或四日后行第二回(与第一回同量)皮下注射或筋肉内注射”。

至20世纪20年代末,注射药物相对增多,“皮下注射所用药液,其种类非常之多,而各种新药,尤层出不穷,不胜枚举”。30年代国际上硫喷妥钠等巴比妥类药物的出现,又促进了静脉麻醉的普及。青霉素被发现之后,由于其良好的疗效,二战之后广受欢迎。但由于其化学性质极不稳定,容易被胃酸破坏而失效,当时也只能通过注射给药。这再次极大地推动了注射疗法的广泛应用。

在此背景下,注射实践在民国时期医界的日常治疗中逐渐得到推广。1917年博济医院年报显示,该院72位外科患者静脉注射了砷化合物制剂,并且所用针药新胂凡钠明是从当地一药房以合理价格购买,疗效令人非常满意。1935年,《私立岭南大学附属博济医院一百周年年报》显示,两个村诊所(Tun Woh Shi and Kau Fung Wong)全年静脉注射治疗1150例。可见,当时注射治疗已传入一些村落,并且注射数量较为可观。

随着归国医学留学生和西医院校毕业生的壮大,中国本土的西医师也开始通过日常医疗实践普及注射治疗的相关知识,甚至通过在报刊发布广告,扩大自己的影响。如“德国柏林大学医学博士、前任德国皇家医院医生”江逢治在《申报》发布广告,宣传“新到德国特制各种注射良药”,“一经注射,立见神功”。

一些医生或医院甚至在报刊发布广告宣称免费赠送预防针。如1926年上海中德医院在《申报》发布广告:“奉送注射预防霍乱血清,以谋普及,无论贫富,一概不取分文。”该院院长周星一亦称,“每届夏令,送打防疫血清以避时疫”,1926年“仍循旧例”,“于阳历六月一号起,每日上午十时至下午五时,由周星一院长亲自注射”,而且“无论贫富,针药费一律分文不取”。是年7月该院共计注射“一千六百余针”。为吸引患者,还特别强调“特备德国防疫血清”,而且“无论昼夜发生时疫,均可随请随到”。这一方面是招揽生意,扩大社会影响,另一方面也间接传播了注射防疫知识。

此外,随着防治天花、霍乱、白喉、狂犬病等疾病疫苗技术的进步和一些地方政府对注射防疫认识的转变,注射疫苗在许多地方逐渐普及并趋于机制化。《延吉县志》记载,1913年春关西南营附近发生牛疫,在日本领事提出控制疫情的要求后,“乃由道署特设防疫事务所,并订定遮断交通、禁止宰杀、注射血清等办法数条,以防传染”。《新民县志》记载,“民国八年夏,霍乱传染特盛,医官冯秀麟即今之院长,仍兼医官,以注射法治愈二百余人”。始创于1921年的厦门通俗教育社也将“施种牛痘防疫注射,创办平民医院”作为工作内容之一。据卫生机关报告,1936年上海在两个月内“已有三十五万人打过霍乱预防针”,到七月中旬没有发生霍乱,“五年一度的虎疫老把戏也无须再演”,因此有报刊认为,“这总算有一部份是打针之功”,“可见人的努力奋斗很可以战胜自然界的恶势力”。

部分地区注射疫苗防疫趋向体制化,纳入地方政府的工作内容。如《玉屏县民政概况表》显示其“卫生工作”包括“注射防疫针及临时病症”。《宝山城厢市防疫机关临时防疫事务所简章》第六条规定,“设医员二人,分司治疗、救济、预防、注射等事项”。《防疫办法》规定,“甲,较轻者用药水救济;乙,较重者并用注射液”。

另外,民国初期随着禁烟运动的深入,鸦片吸食者日少,而注射吗啡、海洛因等却逐渐成为替代选择,或宣称以此作为治疗鸦片成瘾的方法。如《南汇县续志》记载:“鸦片流毒,其害已深。近更有吗啡针者,以吗啡注射于皮肤内,一针可抵鸦片一钱,效力甚大,时间亦省。”而且这种现象不断蔓延,“其始止见于一团镇,沿及城厢良家子弟,下至乞丐小穷窃,罔弗趋之”。此类注射虽无益于健康,但却促进了注射技术及其观念的广泛传播。

另一方面,民国时期陆续建立了一些西医药院校,西医药界逐渐壮大,医药类报刊、医学团体得到发展,西医药界逐渐形成了知识共同体,本土西医师逐渐成为注射知识的主要传播力量。一些首先掌握注射知识的医学界人士为了让更多的医学界人士和社会大众了解注射知识,积极通过编写书籍或在专业医药学期刊发表论文的形式宣传注射知识。

20世纪二三十年代,汪于冈的《各病注射疗法大全》、周星一的《注射治疗全书》、张崇熙的《各种注射疗法》、祝枕江的《注射浅说》、江自愚的《注射法及注射药》等书籍相继出版。其中,《各种注射疗法》介绍了皮下注射法、肌肉注射法、静脉注射法、腰椎注射法等多种注射疗法,还附有各种应用器械及其附属用品以及各种注射药的介绍,如兴奋注射药、利尿注射药、麻醉注射药等。

宣称“中医家改良之宝筏,西医家临床之珍秘,药学家参考之善本,医学生习医之准绳”的《注射治疗全书》,共分3卷,“上卷详述注射之手术,与夫姿式;中卷则述各药之成分性状,与夫用法;下卷则述分科用药”。该书上卷主要包括注射器械、注射消毒法、药液处置法、注射手术法等内容。书中分别附图介绍了立考特注射器(record syringe)、全玻璃注射器(allglass syringe)、铁勃固灵注射器(tuberculin syringe)、食盐水注射器(saline apparatus)。注射手术法则包括皮内注射法、皮下注射法、筋肉注射法、静脉注射法、硬膜外注射法、腰椎注射法(脊椎注射法)等。中卷载录“注射新药九百余种”,主要包括汞剂、铋剂、砒剂、磷剂、碘剂等无机类药物。该书认为:“惟昔之用药疗疾者,仅恃内服以输入全体,外涂以引达局部,然有内服易起副作用,或经胃壁之输达,致减轻其效力,或变化其药性者,则惟注射之法,足以弥补其缺憾。”

该书认为,中医界“欲求治病迅速取效者、研究注射疗法者”、西医界“已知注射法而未深悉万病可用注射治疗者”、不熟西文者“而欲明瞭各种注射药物之中文名称与制造之国别、厂名、包装、成分等,使便于采购而不致错误者”、习医者“欲谋进步迅速而切合实用者”等,都“不可不备《注射治疗全书》”,“其他如医院、医校、药房、药师、护士、图书馆、研究家等,均宜备置《注射治疗全书》”。还声称,内科医生“欲易治一切疑难杂症者”、外科医生“欲使疮疡癌肿迅速收功或消散者”、妇科医生“欲解决难产、经带、不孕诸症者”、儿科医生“欲妥治惊风、肺炎、脑膜炎等疾患者”、喉科医生“欲速愈白喉、猩红热等险恶症者”、“其他欲谋易治急症等疾患者”等各科医家,均“宜研究注射疗法”。“如欲解决以上诸问题,只须备置《注射疗法全书》。”

但是,在发现青霉素之前,注射药物的疗效及种类不宜夸大。即使1932年版的《英国药典》,所载录的皮下注射剂也不过铋剂、水杨酸铋剂、铁剂、甘汞、氯化钠与金合欢制剂以及胰岛素等。因此,相对于社会上不时出现的类似于《注射治疗全书》等对注射疗法近乎夸大的宣传,1933年9月初版的《注射浅说》显得较为理性、客观,指出:“注射之流行,当兹注射法盛行之际,皆以为无论何病,均得以斯法收疗治之效,且有标榜注射疗法之名而悬壶济世者。注射法在一定规约之下,原非不可行之者。但以各种药品滥行注射,非独不足以收疗治之功反足以起注射之弊,况药石无疗治万病之能乎?”该书批评了注射疗法的“万能论”,认为“注射疗法足以收统治万病之功,此何异痴人说梦。然行之于某种疾病,于理或亦有效。惟在今日医界中,尚未至斯地步也”。该书还注意到“通都大邑”与“穷乡僻壤”的民众对注射疗法态度之间的差别,指出:“自对于结核病盛行注射疗法以来……通都大邑事理较明之辈,虽不至有过信之风习,而在穷乡僻壤中视之若神明者比比皆是,盖亦一种之流行矣。”

这些关于注射知识的书籍由于需求旺盛,大多再版。如《各种注射疗法》《注射法及注射药》都曾再版一次。《各病注射疗法大全》1926年9月初版,1930年12月再版,1932年3月三版。《注射浅说》于1933年9月初版后,至1947年7月共再版七次。1936年《民生医药》杂志发布《注射治疗全书》再版的消息。《各病注射疗法大全》于1926年、1928年多次在《申报》刊登广告,宣称该书为“医界空前巨著,治疗应时利器”,商务印书馆、中华书局、大东书局等都可寄售。由此可见这些书籍的受欢迎程度与发行之广。

在《注射治疗全书》1933年初版时,周星一医师为扩大其社会影响,请时任上海市长吴铁城题写封面书名,请时任南京市长石瑛题内页书名,还请潘公辰等数位社会知名人士题词。

医药学专业期刊则是医学界传播注射知识的另一重要途径。民国时期医学界纷纷翻译、撰写关于注射的专业论文。有的介绍最新研发的注射药物的作用,如《“Pepsin”(百布圣)皮下注射之作用》。有的介绍注射的方法,如1911年《医药学报》刊载的一篇译文中,提及“静脉内注射”、“皮下注射”及“筋肉内注射”三种注射方法。随着注射器的改进及针药的发展,注射因其能“收直接治疗之效果”,“专用注射有攻病灶之能力”,而得到医学界的认可,并逐渐成为“现代医家应有之知识”。1929年,俞天荒在《卫生报》撰写系列文章,将注射之法分列为皮下注射、皮内注射、静脉注射、肌肉内注射、硬膜外注射、腰椎穿刺法、神经干内注射以及派拉芬注射等八种,指出各种注射方法“病灶深浅各有所宜”,并重点详细介绍了其中应用较广的皮下注射和静脉注射。

四、 注射观念与医药工商业

资本与市场对注射观念的推动作用也不可忽视。一方面商品和服务本身即是观念的载体,大众在接受注射治疗的过程中,可以加深对注射治疗的体认。另一方面药房、药厂为赢得利润,通过多种宣传手段推销注射药、注射器等相关产品,这也直接促进了医药界和大众对注射知识的了解。

19世纪下半叶,西方国家注射药物与注射器的生产逐渐从手工业过渡到机器大工业,注射疗法的安全性与有效性不断得到提高。但由于注射剂的制造过程复杂,对车间、设备和包装等生产条件要求严格,制造时须经过灭菌处理或无菌操作,贮存时须将药液或粉末密封于特制的容器之中与外界空气隔绝,而当时民族资本企业尚不具备此种生产条件,因而近代中国的注射剂主要以进口为主。

一些洋行为推销产品,采取多种途径宣传商品。如“印送经营目录、刊登广告、橱窗展出实物样品、设制路牌、赠送日历和日记本等”;推销商品时注重名牌效应,销售方式灵活多样,如“包销、特约经销、寄售代销、销货贴货”等;还实行“涨价先通知、跌价给补贴”的办法稳定零售药商的信心。

此外,一些洋行、外资药厂为打开市场,广开销路,将自己的药品经营目录印刷成书籍,免费邮寄给全国各地的药房、医生等。如瑞士汽巴药厂发行的《汽巴季刊》,德国天德药厂、拜耳药厂等出版发行的《天德新药大全》《天德新药大全续编》《拜耳新药大全》《拜耳新药大全补遗》等。这些书籍除了介绍各厂的注射药物,还附有大量注射相关知识。这既可以让医药界了解最新产品,又通过传播注射相关知识,影响医药界的观念,借此扩大注射药物的应用。如《天德新药大全》载“静脉注射法(即打针法)略论”,称“凡熟悉打针之医士,可用简单手续行之”;针对当时应用最广的洒尔佛散(六〇六)、新洒尔佛散(新六〇六)、洒尔佛散钠银等注射药物,称“注射之法本有多种,打六〇六时惟以静脉注射为最相宜”,并附相关配图。

20世纪20年代,一些民族资本制药厂开始仿制生产注射药物。新亚药厂、信谊药厂等通过进口安瓿割圆机、西林瓶粉针机等机械,开始了注射药物的国产化之路。1926年5月,新亚化学制药公司从日本进口灭菌蒸馏水机器,试制注射用灭菌蒸馏水。民生制造厂化学药品部开始制造樟脑油、吗啡、肾上腺素、碘化钙等针药,其许多安瓿药品在1929年西湖博览会上荣获特等奖。

20世纪30年代,中国民族资本制药厂生产的注射剂产品进一步丰富。1931年,信谊药厂能够生产局部麻醉药奴佛卡因、肾上腺素注射液等12个品种。1936年,海普药厂生产的注射剂已达123个品种。同年,民生药厂也设立针药部。至40年代末,上海已有20余家药厂生产注射剂。《上海医药志》,第245页。1944年,广州的药厂也开始生产西药注射液。郑赞、刘文亮合伙经营的万国药厂针剂日产量1000支,品种有生理食盐水、葡萄糖、奎宁等。至1949年,全国注射剂产量633.6万支。

除注射药物之外,20世纪30年代上海一些药厂还开始生产注射器、注射针、安瓿等器具。1930年新亚药厂开始生产安瓿及其他玻璃产品,在国内同行中首先形成了注射液和玻璃容器的配套生产。1936年后,新亚药厂虽仍以手工操作为主,但开始用空压气泵代替脚踏鼓风机,用电动机带动磨车代替手工推磨。该厂还和保安注射器厂陆续制成从0.25毫升至200毫升等十多种不同规格的玻璃注射器,供医院用于人体肌肉、静脉药液注射。此外,永利医疗器械厂、大华医疗注针厂、胜利金记机器制针厂等也相继制成注射针。

20世纪二三十年代,新亚药厂、海普药厂等民族资本制药企业为大力宣传自己生产的药物,借鉴外资药厂的推销经验,开始创办刊物。海普药厂创办《注射治疗宝鉴》,介绍该厂出产的各种注射药,宣称:“无论何种注射药,所用化学药品之性质,保证精纯,剂量准确,不失毫厘。所用溶剂都为化学纯品与新鲜重蒸溜〔馏〕之灭菌水。注射管为完全中性之硬质玻璃所制,复经严密之清洁与消毒,故与内容药液,绝不起任何之纤微变化。故本书所载各种制品俱系绝对可靠,且久藏不坏。”

此外,为推销所产注射药物,中外医药工商业者还在医药学专业期刊投放大量广告。19世纪末20世纪初在西医界具有重要影响的《博医会报》,至20世纪二三十年代刊登注射药物的广告渐多。如美国的帕克·戴维斯制药公司(Parke,Davis & Company)投放的新合成治疗梅毒药物(Mercurosal)广告,声称对胂凡纳明(Arsphenamin)进行了改进,可以静脉注射或肌肉注射。汽巴药厂经常在《中华医学杂志》投放广告,介绍其出产的多种注射剂,如阿葛满新(Agomensin)、西斯多满新(Sistomensin)、汽巴儿劲(Cibalgin)等。新亚药厂在其“福白龙”药品的广告中宣称,“本品……一经注射,作用迅速,即可使热度渐渐降下。其他镇痛等作用亦颇显著,皮下、静脉均可注射,完全无痛,无刺戟〔刺激〕性”,并强调“定价低廉,尤为特色”。卫生实验处制药厂在《中国医界指南》刊登的一则广告显示,当时该厂的产品包括“注射剂”“注射用锭剂”等。此外,这些医药学专业期刊还刊载许多介绍注射知识的专业文章,既可以加强医界知识交流,也可以普及注射疗法知识。

如果说中外药厂印送药品经营目录和在医药学专业期刊投放药物广告更多是针对医药界,那么在大众报刊上投放的药物广告更多是针对社会大众。毕竟社会大众是注射药物的最终消费群体,只有大众观念改变,才能扩大注射药物的潜在社会需求。当时法国克林厂、美基洋行、盐野义商店等外资药厂、药房,以及信谊药厂、五洲大药房等民族资本药厂、药房都在发行量较大的《申报》、《民国日报》等报纸刊登广告,如法国克林厂在“加哥地拉清血注射圣药”广告中,宣称该药是由“砒养钠诸元素化合而成”,“每盒可用二十次,环球医士皆信用之”。

由于近代科学主义盛行,药房、药厂还利用大众对科学与洋货的崇拜心理,着重强调注射药物的科学特性。中法化学制药厂在其“百吉牌各种注射针药”的广告中,声称“成分准确,检定严密,种类完备,定价合理”。信谊血清疫苗厂为推介其出产的霍乱疫苗、伤寒副伤寒混合疫苗等药品,在《申报》发表《信谊血清疫苗厂宣言》。该宣言首先回忆了近代免疫科学的发展过程,称“自巴斯德暨科和诸先哲阐明细菌学以还,学者踵起,乃有今日之盛。其有功于治疗医学及预防医学者,实非浅鲜。贝灵氏倡血清疗法以来,活人无算,前乎此者,有琴纳氏之发明牛痘接种,先后辉映,全球人类蒙其福利。降及近代,泰东西各国,血清疫苗,均能仿厥成规”,并强调“由前中央防疫处技正蓝春霖教授监制”。

五洲大药房在发布的一则启事中,强调其出产的药品是“由药学及化学专家负责精研,审慎出品,无论原料之采择,安瓿之制造,技工之操作,制品之检验,罔不精密周详,循一定之程序,再经医学专家之多次临床实验,认为品精用宏,得心应手”,并称“近代医学上之注射疗法,治效宏深,功力显著,已为周知之事实”。

除借助科学观念外,药房与药厂在广告宣传中也常使用中国传统医药观念与词汇定义或描述西方医学中的疾病与药物。这既可以迎合部分患者的社会心理,也便于大众理解西药的功效。如五洲大药房在推介其新产注射药品时,强调“急救强心之‘可得尔命’(Cardiamine)”能“补虚益损”,“最新荷尔蒙‘优生特灵’(Oestromin)”可以“调经益嗣”等。

五、 治愈还是伤害:技术、疗效与信任

“夫医药者乃自然科学之一,以人类为对象,其目的为救夭折,已疾苦。凡有能解除吾人身体之痛苦,与夫恢复或保持健康之药物,无论其为中为西,均宜选而用之。”“至注射一法,术简而效速,既可挽垂危于即刻,尤能免服之迟延,在急性传染病流行旺盛时,实医家不可或缺之术也。”但医学界与医药商或基于自身利益,或出于对西方科学的崇拜,在宣传中往往夸大注射疗法的作用。如《注射疗法全书》声称“注射疗法之万能”,“近年以来,所出注射药品数远千计,有为平常服药、手术所不易治疗者,针药悉能疗之,如梅毒之用六〇六、霍乱之用食盐水、痞块黑热病之用锑制剂、流行性传染病疾患之用血清及浆苗制剂等注射,而取速效,其他则救命有针、防疫有针、止血有针、催生有针,几于无病无针,无针不效。且皆能于极短期间得收伟绩,故注射疗法实为晚近最新之一种学术,施诸实验而无误者也”。作者还特别提及,“对于内地乡僻之区,医师、医院缺乏之所,尤不可不于斯道三致意焉”。

然而,当时的注射疗法真如医药界所声称的又安全而又有效吗?就技术层面而言,民国时期注射技术,“几经改进,灿然大备”。尤其随着“六〇六”、胰岛素、青霉素等注射药物的发明、注射器的改进以及消毒灭菌技术的发展,注射疗法的有效性与安全性更加显著。而且随着世界各国注射药“层出未已”,“大有百病用药,咸趋注射之概,几足以夺内服药之席”。这是注射技术发展的总体趋势。

但是注射疗法是一种与多种技术因素相关的治疗实践,其发展和应用受到多种技术条件的限制,其中以注射器、注射药、消毒灭菌技术为要,另外注射术式的熟练程度也关系到患者对注射疗法的体验。如1934年《同仁医学》的一篇文章指出:“在患者的上膊上,打一针皮下注射,从医师的眼中看来,一些也没有什么麻烦;可是患者自身看来,注射针刺入方法的优劣,或是注射觉痛,或是注射时没有痛,后来渐渐觉痛而发肿,他们认为非常重大,有的就此批判到医师诊疗上的技能。”

而且当时这些技术仍存在很大的局限性。首先,注射器虽种类日渐繁多,“各有理想上之完备,应用之便利”,但当时皮下注射器,“因其筒之过粗过长,不甚适用。盖其筒过长,则拇指不能押捺;其筒过粗,则针头与皮肤面之距离角度必大,往往有穿过血管,突出对壁之虞”。而注射针“倘针尖过钝,患者必感痛苦,每致失败;又针尖过于锋锐者,惟宜于深处静脉用之,若用于浅处之静脉,必有穿通血管对壁之害,当预为防之”,且在每次使用前,还应当注意针孔是否畅通,“故于消毒时,将针丝传入针孔内,最为妥慎”。可见当时的注射器使用起来很不方便,而且容易出现注射事故。

其次,就当时的注射药物而言,人们对一些药物疗效的认识并不确切。有广告宣称,“可可或可卡因几乎能够治疗肉体的一切疼痛”。拜耳药厂将吗啡制成海洛因,提取可卡因掺入酒、补药和饮料。1885年仅帕克戴维斯药厂就生产15种与可可相关的药物。再加上当时中国对这些药物几乎没有任何限制,西方将中国视为自由市场。因此,不难想象这些成瘾物质当时的滥用程度。正如冯客所言,由于当时不仅没有认识到吗啡等药物的成瘾性,还将之视为特效药,先是将吗啡作为“治疗”鸦片成瘾的药物,后又将海洛因作为治疗吗啡成瘾的药物。这对当时注射观念在中国的传播起了很大的推动作用。然而,注射治疗不仅没有治愈病症,反而带来更大的伤害。

当时,面对医药界对注射疗法的推崇和注射技术的局限性与疗效的不确定性,民众对注射疗法的态度呈现何种面相呢?

胡美在《道一风同》中曾用一章专门描述一位患者的母亲对注射疗法的信赖。当这位母亲带患有重症伤寒的18岁女儿前来就诊时,胡美首先给女孩的直系亲属注射了伤寒疫苗,然后给女孩冷浴治疗。在未奏效的情况下,母亲请求尝试注射治疗,希望能起死回生。于是胡美给女孩注射了士的宁和洋地黄,但第二天女孩病情未有起色。为防止女孩在医院去世,胡美建议尽快转运回家。在转运途中,胡美又给女孩注射了三针士的宁,但最终未能挽救女孩性命。胡美最后感叹:“她们这次终于明白了”,即注射疗法并非万能。

20世纪20年代,有人对注射仍非常恐惧。有文献记载:“起初提到注射——俗称打针——那〔哪〕怕是皮下注射,就会把病家吓得面孔发青。”只有当“死马当活马医”的“非注射不可之际”,才接受注射治疗,但这“还得召集一个榻前会议,然后才能决定”。这里面除因注射过程中会伴随疼痛、出血而产生的害怕、恐惧等心理外,还有更为深厚的社会文化因素。因为当后来注射更为普及、社会观念改变之后,通过举行家庭“榻前会议”来讨论是否接受注射治疗的现象就式微了。

至20世纪40年代,注射不仅成为一种普通的治疗手段,而且在沿海口岸城市的某些人群中开始成为一种时尚,以致“你也要请医生注射,他也要请医生注射,聪明朋友特约护士小姐注射,经济朋友购置针管自己注射,面黄肌瘦要注射,乾纲不振要注射,乳房萎缩要注射,注射居然变成时髦。默察社会歪曲思想,皮下与肌肉注射,似乎还嫌其平淡,大有非静脉注射——俗称血管针——不够味之概。唉!社会风尚的转移,其进步有如此者”!有医者开始忧虑,“近年来国人喜欢打针,特别是打补针。实际上这种事情是值得注意的。因为补针的用量太多了,对于身体并不一定有益”。

《先锋医务》上曾有一篇文章深入、系统地分析当时的“乱打针”现象,认为“打针”或“注射”本来是一件“很好的手术”,是“治疗疾病的方法的一种”,“可是‘乱打针’的作风,却将‘打针’的功劳一笔抹杀了。我们一部份的医务干部拿着针筒和针头为维持他们工作威信的武器,以为‘百病一针消’。结果我们每年因乱打针而产生的意外事件,成为一种严重现象”。这一方面体现了注射“治疗”应用的普遍性,同时也反映了注射疗法在名义上“治疗”的同时,本身却也成为一种“瘟疫”。

姚星叔曾较为全面地分析了导致乱打针的多种因素,认为“‘血管针’如此‘乱打’之原因不一”,有药厂、医者、病家多种因素。“制药厂家为避免局部注射之刺戟〔刺激〕,制造各种静脉注射液,作似是而非的夸大宣传,使医者使用”;“若干医者为了业务起见,随俗浮沉,不免阿世所好”,“静脉注射手续较繁,有卖相,落得实惠一点”;“若干医者及若干病家不理解病理与药理,妄以为静脉注射可立时收效”。在这些因素的综合推动下,“于是造成现在的局面”。

由于沿海通商口岸接触西方观念较早,受近代注射治疗实践以及注射知识与观念的影响也较多,因此注射治疗也较为普及。但考虑到当时中国经济不平衡状况与文化地域性差异,注射观念的空间差异性可能远比以上描述复杂得多。由于注射疗法实践易受地域限制,晚清时期注射疗法的传播范围主要限于医学传教士所及的区域。即使致力于内陆腹地传教的内地会(China Inland Mission,CIM),由于早期强调“直接传布福音”(direct evangelism),对医学传教不予以重视,派遣的传教士中医生不足2%。至20世纪早期,随着西方医学技术的发展,内地会的许多传教士才开始医学传教实践。清朝末年,注射疗法开始以报纸、刊物等途径传播,才得以突破通过注射实践传播的空间地域限制。但限于当时经济与文化水平,在内地通过报刊传播注射观念的效果实际上也十分有限。

六、 注射的普及与政府管理

随着注射知识与实践的传播,医界、病家及一般民众逐渐改变了对注射疗法的态度。在注射疗法逐渐为人们所接受、认同及不断推广应用的过程中,许多与注射相关的大众词汇也逐渐出现,如“注射器”俗称“针筒”、“注射针”亦名“针头”、“注射”俗称“打针”等。有时“打针”也专指“皮下注射”,肌肉注射又称“筋肉内注射” “臀肌下注射”,即后来所俗称的“打屁股针”;静脉注射又称“打血管针”等。其中有的称呼沿用至今。

随着注射疗法的推广,不仅出现了“乱打针”的逐利现象,更严重的是注射器被滥用为吸毒工具。民国时期,政府本来将注射器、注射针视为“医疗上及科学上所用之品”,采取与其他医疗器械相同的政策,允许“自由输运”,但“惟以此项注射针器,除供医疗用外,其属细小之注射针,往往患有烟瘾者,购以为施打吗啡之用,每易发生危险情事”。因此,政府对注射器、注射针的政策从自由放任转向主动管理。

早在北京政府时期,曾将注射器、注射针列为应禁之麻醉药品,“惟因无严密之规定,又未订有取缔专章,致各商人不经官署之核准,纷向外洋订购,遂启私运之端”。对于地方官署而言,“既无章则依据,遂亦无从查核,其流弊至属可虑”。

南京国民政府时期,随着注射滥用状况的蔓延及对其危害的深入认识,行政院于1930年3月21日颁布《管理注射器、注射针暂行规则》。当时由于注射器、注射针仍多为进口,因此该规则主要规定了西药商、医疗器械商关于注射器、注射针的输入、贩卖行为,规定了输入或贩卖的资格、报关程序、售卖对象以及处罚措施。各级地方政府奉行政院训令即将规则布告施行,开始加强对注射器、注射针的管理。由于注射器、注射针“本为医疗上及科学上所用之品”,牵涉卫生部门与教育部门。国民政府教育部接卫生部咨请后,于1930年5月2日向各省教育厅、特别市教育局和国立及已立案之私立各大学、学院、专校等单位发布“第四〇八号训令”,“转饬所属学术机关一体知照”。

但是由于种种原因,当时遵照该规则办理的药商和医师并不多。如汕头市“药商、医师遵照办理者甚鲜”,以致订购的注射器运达后,“即为海关扣留,损失颇重”。1934年7月5日,时任汕头市市长翟宗心“为体恤商艰,深恐各药商、医师对于前述条例或未周知”,签署命令重行布告《管理注射器、注射针暂行规则》,希望“市内医师、药商、市民人等,一体知照”,并规定“嗣后凡购买该等注射器,务先来府报明,核准始得购买。否则一经查觉,定予按章处罚不贷”。

随着民族资本企业的发展,至20世纪30年代,“我国年来以己能自制注射器、注射针,与昔日仅持输入贩卖情形不同”,因此“前十九年所制定之管理注射器、注射针规则,殊觉不能适合”。1934年11月,行政院通过并颁布施行《修正管理注射器、注射针暂行规则》。总条文由原来的十二条变为十三条,各条内容亦多有增减。主要是增加了针对制造注射器、注射针的管理内容,由以前仅注重流通环节转而生产与流通环节并重,如第一条由原来的“凡以输入或贩卖注射器、注射针营业者”修改为“凡制造、输入或贩卖下列之注射器、注射针者”。对于“凡非在地方卫生主管官署注册领照之正式西药商、医疗器械商”,由“不得为注射器、注射针之输入或贩卖”修改为“不得为注射器、注射针之制造、输入或贩卖”。

当时注射器械的生产、输入主要集中在上海。1935年3月25日,上海市政府根据《修正管理注射器、注射针暂行规则》,颁布了《西药商、医疗器械商制造及贩卖注射器、注射针规则》,同时废止了1930年8月19日上海市卫生局呈请上海市政府核准的《上海市正式西药商、医疗器械商订购医疗器械手续说明》。

《西药商、医疗器械商制造及贩卖注射器、注射针规则》也主要是增加了针对注射器、注射针制造的相关内容。对于经营资格,上海市政府规定:“西药商及医疗器械商欲制造、输入或贩卖注射器、注射针者,均应先遵照内政部管理药商及行政院修正管理注射器注射针暂行规则及本市药商及医疗器械商注册规则之规定,向本市卫生局声请注册,经核准给照始得营业;其兼业制造注射器、注射针者,并应限期呈请本市卫生局备案,业经核准后始得开始制造。”对于生产商,“兼营制造注射器、注射针之西药商或医疗器械商,每次出品均应分别列表呈报本市卫生局核准后,始得发售”。对于经销商,详列了发售注射器、注射针时应遵照办理的各项手续。对于进口商,规定:“凡向国外订购之注射器、注射针等到达海关时,应将提单及发票连同前核定订购医疗器械声请书一并呈局查验,经验明与原核定数量相符,即将声请书注销,另给准提医疗器械证明书,即可持赴海关提取货物。”民国时期,寄售业务兴起。对此,该规则第七条规定:“正式西药商、医疗器械商贩卖注射器、注射针之手续,除应遵照本规则第四第五两条之规定办理外,其寄售与外埠之注射器、注射针并应先期将贩卖人所填正式证明书呈局审查,经核准发给《准寄医疗器械证明书》后,始得照寄。”

总体看,这些规则注重前置监管,将监管重点放在经营主体的资格认定和生产、销售的事前审批,而忽视注射器、注射针的售后监管。其次,这些规则并未设定违反的详细罚则,相当于“没牙的老虎”。因此这些规则对于注射滥用的规范作用比较有限,其效力不可夸大。这从十多年后《反对乱打针》一文可得到反面印证。“中国的政治未上轨道,一切的统制与管理都不严格,因此药厂可以随便制造针药,乱起漂亮名字,乱写说明书。是否真正有用,可以不管。他们又迎合我国人的不科学的观念……想尽各种办法来欺骗,好比发广告说鹿茸精是苏联出品,结果苏联出来否认这回事。我们的医务干部,由于教育不够,文化水准不高,看了美丽的广告文字,漂亮的装璜,便受哄骗了。一传十,十传百,不但害人不浅!又无形中替药商做了义务广告。固然大部份的无谓的针药对人是不会有大不好,然而是否有些微的益处,却是一个大问号。而且许多药厂对于做针药的技术非常马虎,浪费金钱,自不必说;不幸而有意外,懊悔不及;而最可恨的是我们的技术水平的提高,却受了大障碍。”

结语

注射疗法在注射药物、器具、术式等方面所凝结的科学性、技术性及精确性等特征,是西方现代医学思维方式的一种集中体现。一般而言,在中西文化碰撞交流过程中,表层文化如生产工具、物化技术等易于传播、渗透,穿透力较强;但深层文化如思维方式、价值观念、心理意识等,则阻碍较多,穿透力较弱。注射疗法作为一项与大众健康息息相关的医疗技术,兼具表层文化的工具性特点与深层文化的价值性特点。

从横向传播的角度观察,从1853年发明现代注射器到1857年刊印的《西医略论》介绍有关注射知识,从注射药物“六〇六”公之于世后一年左右即译介至中国,可以看出注射知识与实践在近代中国的传播速度。从纵向时间维度看,人们对注射疗法经历了因陌生而恐惧、拒斥,到常见、常用,甚至在某些通商口岸、沿海城市开始出现某种程度的崇尚与滥用。这种变化不仅反映了中国人对注射疗法态度的转变,同时也是近代中国社会观念变迁的一个缩影。其传播过程以治愈身体的疾病赢得中国人对其心理上的认可,以技术进步推动态度的转化,可谓由治病而攻心,由技术而观念。

晚清时期,注射疗法由来华传教士传入中国。但由于此时本土西医界尚未形成规模,之后专业学术报纸、期刊才逐渐萌芽,因此这一时期的传播以来华传教士医疗实践中的零星注射示范为主,着重以直观的注射疗效逐渐赢得中国民众的认可,以克服中国民众对注射疗法的怀疑、恐惧心理,通过技术实现对人们观念的驯服。进入民国后,随着医药界知识共同体的壮大以及医药类专业报刊的发展,注射疗法的传播途径趋向知识传播与实践传播并行。近代医生不仅是注射疗法的实践者,同时也是注射疗法知识的被普及者。同时,民国时期随着中外药商、药厂的发展,多种形式的注射疗法的广告通过医药类专业报刊、大众报纸等途径对医药界和普通大众展开宣传。这是引起注射观念转变的不可忽视的资本力量和产业力量。

注射技术传播对社会的影响还体现在语言词汇方面的变化上,汉语当中出现了“水节”“打针”“输液”等一系列与注射相关的大众词汇和专业术语。注射技术及观念的传播还改造了传统词汇的含义,使“注射”一词的含义得到扩展,并且新含义的使用频度远远超出了传统含义的使用频度。

注射技术不断改进提高了注射疗法的有效性与安全性,增强了患者和家属对注射疗法的信心;而且随着注射技术的进步和相关产品的工业化生产降低了成本,促进了注射技术的大众化。然而,由于注射疗法在华的传播是置于近代西方科技在华传播的背景下,因此不可避免地受到近代科学主义思潮的影响,滥用注射吗啡、海洛因等成瘾药物即是某种程度的体现。同时,注射滥用促使政府改变了关于注射器具的政策,从自由放任转向主动管理,民国时期各级政府相继颁布了一系列的法规措施。虽然这些制度的效力仍需谨慎地评估,但至少反映了近代注射观念的体制化水平。

注射观念跨越中西两种文化,不仅要克服个体心理上的恐惧,而且还要突破中国传统观念的束缚。注射疗法与中国传统针灸的相似性某种程度上对注射疗法在华传播有所助益,但毕竟属于两种根本不同的治疗技术,针灸对注射的助推作用不宜夸大。此外,近代“打新医的针,服旧医的药”言论与现象仍很普遍,“新医的治病法奏效是确实的了,但是还舍不得旧医”的心理仍普遍存在,有时“我们往往听见他们说道:‘刚才吃过中国药,恐怕不可以再吃西药,就请这位西医打一枚针罢。’”从中我们仿佛还发现西式疗法与中式疗法之间既相互排斥又相互兼容的复杂面相。

(来源:《近代史研究》 作者:李彦昌)

(作者单位:北京大学医学人文研究院讲师)