摘要:20世纪初年,东走日本的康有为、梁启超在上海投资创办了广智书局。该书局成为康梁向国内传播其政治理想的思想阵地,它重视历史类、政治类图书的译介,力图通过图书出版帮助国内知识分子建立对世界局势和中国形势的新理解,吸纳被边缘化的精英群体。书局译介历史类图书六十余种,涉及“专门史”著作、历史教科书等。译介出版的史书文字明白晓畅,充满激情与魔力,风行于华夏,激荡着国人的一腔热血。广智书局译介的史学著作具有强烈的政治目的,对新知识分子群体产生了重要影响。译介史著中体现的“普遍历史”思想、“专门史”的书写模式以及新的史书体裁,推动了中外史学的“会通”,促进了“新史学”思潮向纵深发展。

关键词:广智书局 史书译介 “专门史” 出版机构

基金项目:国家社科基金项目:《西史东渐与中国史学演进(1840-1919)》(项目编号:14FZS034)、中国博士后科研基金面上资助项目(项目编号2014M551887)、山东省社会科学规划基金项目(编号14DLSJ01)阶段性成果。

作者简介:赵少峰,男,历史学博士,山东大学儒学高等研究院在站博士后,聊城大学历史文化与旅游学院副教授,研究方向中外文化交流与中国史学发展。

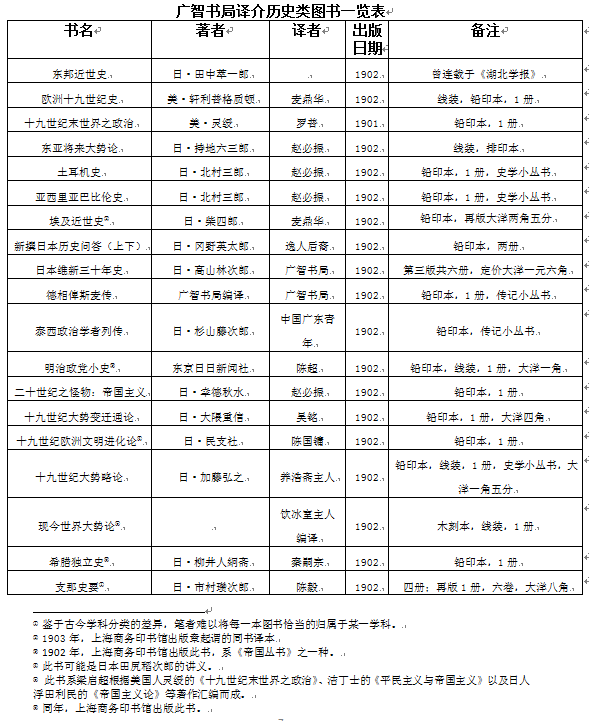

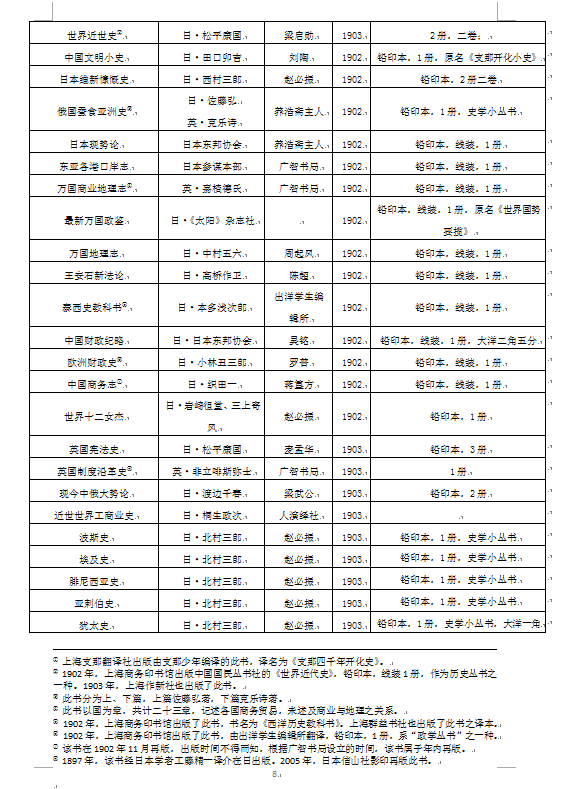

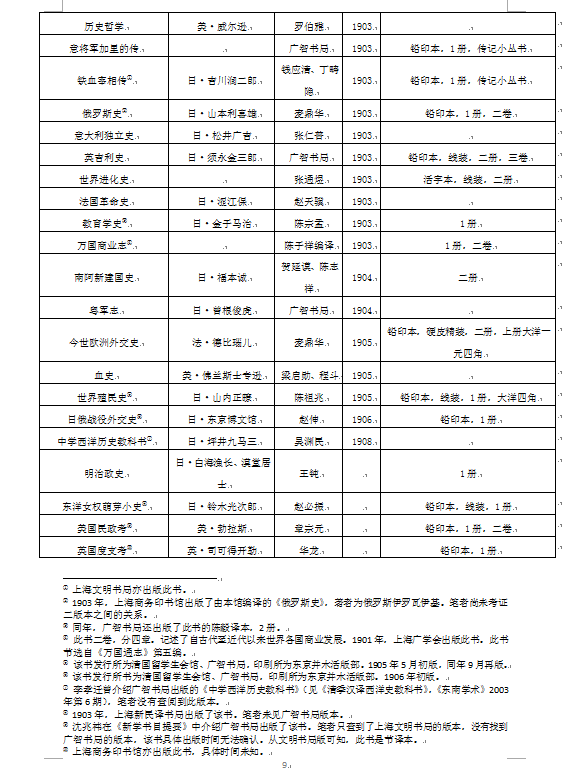

20世纪初年的上海出版业,除了商务印书馆外,广智书局是较有影响的出版机构。当年,《国民日日报》、《中国白话报》等报刊上不断刊出“文明绍介”栏目,所介绍的图书大多由开明书店、商务印书馆、广智书局等出版机构出版。广智书局创办于1902年,在其存在的十余年时间里,出版各类图书400余种,其中历史类图书77种,译自国外的历史类图书64种。当前,学术界关于广智书局的研究成果颇多[①],为认识广智书局的出版活动奠定了基础。然而,对广智书局译介的史学著作与20世纪初年的“新史学”思潮的关系,鲜有论及。本文力图以此为突破口,着重论述广智书局译介历史类图书的内容、特点,认识和分析该出版机构译介的史学著作在中国社会产生的反响。

一 、广智书局之设立

上海作为近代不平等条约中第一批开放的通商口岸,风气较为开放,交通便利,自然成为东西方文化交汇的枢纽。出版机构负责人也认为,只有在上海,图书才能有更好的销路,“各处的购书者,都到上海来选取,各处的书商,都到上海来批发”。[②]“上海者,中国文明之薮,翻译局遍设,书肆满衢,皆可以输入文明者也。然非印书局不为功,上海最大之印书局为商务印书馆,而广智、而华洋、而铸古,以及其他大小印书局,盖不以枚举。”[③]

随着全国中小学堂、高等学堂的开办,各地也前往上海购取学堂之书。[④]广智书局取名为广智,意为“广为传播智识”之意。1902年初,广智书局选择在上海创办,书局对外公开的老板是冯镜如。[⑤]然而,书局幕后主持人是康有为、梁启超。康、梁与冯镜如结识于戊戌政变后。戊戌变法失败,康、梁东走日本,在横滨结识了香港商人冯镜如、冯紫珊兄弟。《清议报》就是在冯氏兄弟的资助下发行的。[⑥]此时康、梁尚受到清政府的通缉,康、梁看重冯镜如的香港身份,以冯氏名义作为出版发行人,必定会受到地方政府的保护。事实证明,康、梁的这一想法是正确的。英总领事给清政府的函件,以及清政府批转给地方巡抚保护版权的函件,出现在了广智书局出版物的扉页。告示如下:

钦命二品顶戴江南分巡抚苏松太兵备道袁为给示谕禁事:

本年二月二日,接英总领事霍来函以“香港人冯镜如在上海开设广智书局,翻译西书,刊印出售,请出示禁止翻刻印售,并行县廨一体示禁。附具切结,声明局中刊刻各书,均系自译之本”等情,函致到道。除分行县委,随时查禁外,合亟出示余谕禁。为此示。仰书贾人等一体遵照,勿得任意翻印渔利。倘有前项情弊,定行题究不贷。其各凛遵勿违。

光绪二十八年三月初二日示[⑦]

至于书局开办的原因,有学者认为康、梁的报馆、团体、书局之间的关系为“以报开会、以会立局、以局养会”,[⑧]通过书局的盈利来维持保皇会的运行。笔者认为,康、梁等人创办广智书局并不是一时性起,而是有了很长时间的筹划,并进行过实践。康有为在1896年开始撰写《日本书目志》,1897年5月完稿,对日本新出各书已基本了然于胸。1896年,梁启超撰写了《变法通议》,在《时务报》上陆续发表,其中有一节《论译书》,专门探讨西书翻译存在的问题,提出译书是“强国第一要义”。1897年大同译书局创办,可以说是康、梁出版思想的一次实践,但是大同译书局仅存在年余就被查禁了。

康有为、梁启超身在日本,却十分关注国内知识分子的思想动态。影响国内知识分子的思想是康、梁创办出版机构,译介图书的重心所在。梁启超创办《清议报》、《新民丛报》就是例证。广智书局设立在国内,主要出于以下方面的考虑。其一,宣传政见,占领舆论。1902年,梁启超指出:“学生日多,书局日多,报馆日多”,是黑暗中国的“一线光明”所在,[⑨]书籍是改变中国人观念,激发国民爱国心的一大源泉。其二,设立书局便于自著图书出版。虽然康有为、梁启超因戊戌变法在国内赢得了名声,但是变法失败以后,他们的著作出版受到了影响,没有出版机构敢于出版他们的著作,他们只能选择国外的出版机构来出版图书。其三,国内设立书局能够盈利。康有为认为,“八股新变,考试皆取外国之学,以数百万之童生,数十万之秀才所用,故新书大销争售。外国土地、宫室、人物影相亦争售,四川、云南、甘肃之僻地,价皆数倍,观今广智书局昼夜赶印不及可见。”[⑩]广智书局1903年前后发行的出版物印证了这一点。据上海书业公所总董席裕福1911年4月统计,1911年前上海的书局书庄有116个[11],张仲民教授统计晚清上海存在过的书局有421家[12]。由此证明,书局肯定是盈利的。书局不仅要支付雇佣员工的工资,还要支付稿费、房租等一系列费用。如果没有利润可图,书局肯定不能够长久存在。

广智书局初期运行经费主要由梁启超通过募股的形式筹得。《梁启超年谱长编》中有言:“壬寅春间在上海开设广智书局,经理为梁荫南,总经理为黄慧之,驻横滨总管全局出纳,十年携款至沪开办,不过六万元。”[13]然而,广智书局的管理架构甚为复杂。最初,梁荫南不懂书局管理,在1902年、1903年连年亏损,书局不得已,在1903年夏改由梁启超的弟子何擎一负责。管理财务的黄慧之又涉嫌贪污,把书局推向了崩溃边缘,直到1904年初,书局方解决此问题。

广智书局步入正轨,不仅在上海有总局,在北京、南昌等地设有分店。[14]当然书局运行之中也存在不少问题。书局经历管理不善、贪污等事件后,徐勤向康有为提出建议,“凡办事,外人多不可靠,必须同门乃可”。[15]这导致后来广智书局的著者、译者中多为康氏门人。在稿件翻译方面亦如此。梁启超在给康有为的信中提到:“前弟子收译稿,而稿不可用,或有先支译费,无交稿者,其数亦不下三千左右”,[16]其中湘中人占三分之一,同门人占三分之一,日本人翻译占三分之一。图书印刷不及时也是书局发展的障碍。书局最初拟定的出版方案并没有得到落实,康有为撰著的《物质救国论》也延期至1908年方才出版,康有为也因此大为光火。

由于广智书局出版计划执行不力,书局管理者经营不善,盈利收入支出繁杂等因,导致书局运行渐入窘境。1909年以后,广智书局的图书出版在社会上的影响已经微乎其微,以至于在1911年统计的出版机构名录里面,竟然找不到广智书局的名字。按照常理推算,曾经在上海有很大影响的出版机构,应该不会被故意漏掉。没有统计在名录中,说明其在1911年前后所出版的出版物太少,以至于被人们所忽略。广智书局还面临图书被盗版[17],同行业竞争激烈的困境,微薄的图书收益不足以支付股东的分红。书局虽维持至1915年,但是在书局最后存在的四年时间里已经出书极少。[18]

二 、广智书局出版物及特点

19世纪中后期,西方传教士在华设立的出版机构多以欧洲出版的著作为蓝本进行翻译,而广智书局以日本出版的图书为蓝本进行翻译。[19]广智书局译介日本的图书与中外社会形势的变化有紧密的联系。广智书局在《日本维新三十年史》中写道:“日本近日进步之速,一日千里,故十年间变更之现象,比诸前代百年千年,尚或过之。然则据黄书以求日本今日之国情,无异据明史以语中国今日之时局也。且甲国人言乙国人之事,必不能如乙国人自言之详确也。”[20]由此,我们大体可以概况出从日本译介图书的缘由。其一,日本在甲午战争中取得了胜利缘于日本大兴“西学”,认同西方的发展历程代表着人类“普遍“发展模式,中国士大夫试图从图书中学习日本快速发展的经验;其二,戊戌变法之后,康有为梁启超东走日本,在日本图书译介方面具有一定优势;其三,甲午战争之后,前往日本的留学生数量不断增多,便于图书翻译工作的开展。其四,20世纪初年,从日本译介图书逐渐形成了一种风气。开明书店主持人夏清贻写道:“自志士东游以来,译本书如风发云举,一切学科日渐进步,政法诸书尤辟浑茫,欧西巨子之学说,滔滔飞渡重洋,竞灌输吾同胞之意识界矣”。[21]

从现存的史料来看,广智书局在成立之时曾经制定了宏大的出版计划。在《清议报》第一百册里,梁启超进行了广告宣传,并列出了书单,包括“已译待印书目”、“编译中学教科书”、“广智书局小丛书”等。广智书局出版的图书涉及政治、经济、历史、地理、哲学、法律、医学、社会、军事、教育等门类,同时还出版了历史、地理、物理、化学、数学、德育、体育等学科的教科书。初步统计,广智书局出版图书达400余种,平均每年出书近三十种。在书局最初成立的1902年、1903年,两年共出版图书160余种,占广智书局出版物总数的41%[22]。自1904年至1909年的六年时间中,广智书局出版图书185种,占出版图书总数的45%。1910年至1915年,书局出版图书数量仅占总出版物的12%左右。[23]

广智书局出版的图书具有以下特点:

第一,重视政治类、史地类图书的译介,重视实学图书出版。广智书局政治类图书占总图书种类的六分之一强,史地类图书占到总图书种类的三分之一多。这种译书主张与《西学书目表》、《大同译书局叙例》所言具有一致性,“以政学为先,而次以艺学”,“洗空言之诮,增实学之用,助有司之不逮,救燃眉之急难”。[24]广智书局认为凡有用之书,皆随时刊布。

第二,译介图书“以东文为主,辅以西文”。在广智书局的所有出版物中,译自外国图书194种,占总出版物数量的一半左右。[25]而在译介的外国著作中,译自日本学者的作品又占据了多数。仅有极少数作品译自或者转译自美、英、法等国学者的著作。这与当时在华的外国出版机构译介图书对象有极大差异。日本在明治维新之后,大量聘请西人,翻译西史,历史科目建设相对完备,形成了“支那史”、“东洋史”、“西洋史”研究机构,出版了丰富的历史著作。

第三,出版的中国学者著作中以康、梁作品为主,译介作品的承担者多为中国留日学生。初步统计,广智书局共出版梁启超自著图书26种,翻译著作6种;出版康有为著作11种,主编期刊1种。担任外文图书翻译的译手主要有赵必振、麦孟华、麦仲华、麦鼎华、梁启超、周逵、罗伯雅、陈鹏、罗普等人。赵必振翻译了17种日文图书,成为书局出版物译介的主力军。

第四,出版图书种类繁多,图书出版没有系统规划。从统计出的广智书局书目可知,书局翻译的图书包罗万象,涉及了当下学科分类中的所有学科。出版图书繁杂,导致出版物没有系统性。这在一定程度上缘于广智书局对利润的追求。社会需要什么样的书籍,就出版什么图书。从《东坡尺牍》、《明儒学案》、《求阙斋日记类钞》到《十九世纪大势变迁通论》,从《亚西利亚巴比伦史》到《欧洲十九世纪史》,从《地球与彗星之冲突》到《义和团战争图》,从各学科教科书到新版小说,可谓应有尽有。广智书局还校印前人诗文、尺牍、日记、类钞、碑帖等作品,出版此类图书共计46种。

书局在最初成立的几年中,在上海书场颇有影响。但是,书局将盈利作为一个重要目标,使其逐渐丧失了特色与地位。广智书局最初看好了科场考试的图书需求,译介之书成为科场士子的宠儿。公奴描述了当时的出版情况:“若夫有用无用,盖视科场为衡,苟科场所不需,则虽佳亦从缓。能越此范围,殆百不及一”。[26]上海开明书店股东王维泰在《汴梁卖书记》中写道:“场前买书者,类皆取地理历史两部,杂著能阅者尚多,至教育一门,则寥寥无几。”[27]广智书局的历史、地理、政治类图书经常出现“赶印不及”的现象,一书年内再版并不稀奇。清政府废除科举考试之后,学堂大兴,教科书又成为广智书局的出版对象。然而,广智书局没能够成为学部审定的教科书出版机构,所出版图书积压甚多。

三、 广智书局所出历史类图书

20世纪初年,“历史类”图书销售最为可观,究其原因有二:一是“史皆事实,故译笔率皆畅达,便于省览”;二是“此次科场,皆问各国政事,故不得不略求其端绪”。[28]除此以外,中国传统文化中“经”、“史”占据了重要内容,“经”属于上层建筑层面,“史”属于实学层面。以史为鉴,发挥史学的求真致用的功能是历代学者、知识阶层追求的目标。广智书局最初关注历史类图书出版,一方面是输入新知,唤醒国民,另一方面是书局盈利的需要。

据统计,广智书局共出版历史类图书77种。[29]其中,国人自著13种,译介国外著作64种。

广智书局译介历史类图书的主要特点:

第一,出版亡国史、大国衰亡史,以及国别发达史、名人传,挽救民族危机,达到以史为鉴的目的。20世纪初年,中国再次遭受西方列强群体式掠夺,中华民族岌岌可危,有志之士无不摩拳擦掌。广智书局出版的《史学小丛书》对亡国史、大国衰落史异常关注,如《犹太史》、《埃及史》、《亚剌伯史》、《波斯史》、《亚西利亚巴比伦史》等史书,以达到“朝野忧国者鉴”的目的。译介的《意大利独立史》、《希腊独立史》、《南阿新建国史》、《日本维新慷慨史》、《法国革命史》以及《德相卑斯麦传》、《伊藤博文》、《意将军加里波的传》等独立史、名人传,意在彰显民族气节,表彰优秀人物、爱国志士在民族崛起中的贡献。《南阿新建国史》文中有言:“夫阿州鱼肉于欧人久矣,得古鲁家振作民气,其收效若此,然则地广人众者可以鉴矣。”[53]译者认为,南非久受欧洲奴役,在英雄人物带领下,民气大振,中国亦当如此。

第二,出版世界发展史,关注当代世界发展新趋势。广智书局不仅关注衰亡史,而且重视当代世界最新发展趋势。书局译介了一批当代史、外交史著作,如《世界近世史》、《欧洲十九世纪史》、《十九世纪大势略论》、《十九世纪大势变迁通论》、《今世欧洲外交史》、《日俄战役外交史》、《现今中俄大势论》等,特别关注世界的发展动向和各国之间的外交策略。书中有言:“欲知政上未来之问题,无不原因于过去之实验者,凡吾人研究政治学,非以史学为根据不可。”[54]以上著作分析了世界各国思想、哲学、军事、外交、国力等方面的变化,并预测未来国际关系的变化。《世界近世史》一书分为五编,内容包括新航路开辟、欧洲宗教改革、欧洲列国之波澜、东洋诸国之变动、欧美自由主义之发动,并论及了美国的建立与法国大革命,止于维也纳会议。该书中有梁启超按语,梁氏称赞该书为“东国史籍中第一善本”。[55]

第三,重视文明史著作以及政治、商业、经济、法律等专史的译介。田口卯吉是19世纪后半期日本文明史学的代表人物,他以近代西方史学观念来撰写《中国文明小史》。《中国文明小史》内容不局限于政治和战争,而扩展到宗教、哲学、风俗、礼节、建筑、文学等领域,给当时中国史学界带来了一片清新的空气。《支那史要》概述了中国自开辟时代至清末时期的发展史,同样论述了中国社会的多个方面,该书“叙录我国自开辟以迄今代数千年来政治上变迁之大纲,提要钩元,不烦不漏,至于学术风俗之有关政治上者,亦择要著论,更附各表,以便参照。”[56]文明史书写方式改变了以往史书撰写方式,内容更加丰富,对20世纪初年中国史学思潮产生了重要影响。同样,在文明史的影响下,各种专史研究和论述也逐渐丰富起来,宪法史、政党史、制度史、外交史、商业史、财政史等各种专史书籍不断出现。

第四,出版历史教科书,适应了社会需求。戊戌变法期间以及之后,特别是清末颁布“壬寅学制”、“癸卯学制”以后,全国各地大兴办学堂,注重历史教育,特别是重视外国历史教育,以资借鉴。学堂对教科书的需求逐渐增多。《万国史记》、《泰西新史揽要》、《日本国志》等书籍曾被作为教科书参考使用。但是,教科书编纂出版是一个缓慢的过程,“吾国自有翻译西籍以来,西史寥寥,而可充中学堂用,已辑为教科书者,益不可得。”[57]广智书局出版自著、译介教科书近五十种,适应了当时社会的需求。在历史教科书方面,译介出版的《泰西史教科书》、《支那史要》、《中学西洋历史教科书》等历史教科书,尽管没有通过学部审定成为官方教材,但同样受到了各学堂的欢迎。

四 、译介历史类图书的意义与影响

尽管广智书局图书出版具有一定“功利性”,但是书局历史类出版物的潜在影响深远。图书翻译者对中国社会问题的“关照”表现尤为突出。译者在《中国财政纪略序》中写道:“中国百务失政,腐败不堪。今日欲锐意整理,昌言改革,诚千头万绪,不知从何说起”,“当局所最棘手者,尤莫如财权尽失一事”,“财权既失,则外制于人,内穷于己”。[58]译者翻译《中国财政纪略》是为了“有心者”能从中得到财政管理的借鉴。广智书局译介历史类图书的影响主要表现在:

其一,书局译介的历史类图书采用新的史书编纂体裁和体例,推动了“新史学”思潮的发展。《日本维新三十年史》六册,[59]采取编、章、节的新式史书编纂体裁。《泰西史教科书》共二册六编,该书是章节体教科书并具有明确时代分期的代表,对国内世界史教科书的编纂具有启发意义。日本式的文明史编辑形式对近现代中国的史书撰写尤其是自编历史教科书撰写,产生了深远影响,它在中国近现代史学史、教育史上具有一定的地位。世界史将中国纳入“普遍历史”(Universal History)的架构中认识,对于国人认同西方列强的发展进程,认识世界形势的新变化,具有很大的启发意义。“专门史”著作的译介,不仅改变了史家对“中国之过去”的认识角度,而且影响了中国的历史书写模式。[60]

其二,国人对本国发展情形,西方国家的侵略行为有深入的了解和认识。《东亚将来大势论》、《东亚各港口岸志》等史书,主要论述了中国当时的发展状况、中国在东亚的地位,以及列强对中国关注的目的及动向。如,《东亚各港口岸志》介绍了中国台湾、香港、沿海、长江各口岸的地理位置、风俗物产、贸易情形。在《芜湖》中写道:“民俗甚属勤俭,勤耕稼穑,善营田土,畦畎相望也,故获收田利颇多,人民稍有富色焉。……实为输出品之主目也。”[61]《十九世纪大势通论》认为,有形之战争已经稍息,“无形之战争必日起而日烈,杀人如草,流血无声,而国家之兴废存亡,必与其工商业之兴衰而决之。”[62]处于世纪之交的新式知识分子读之,又怎能对国家民族之危亡熟视无睹呢。

其三,书局所译介的外国史书在中国的社会运动、史学思潮、学校教育、思想变革等方面起到了一定的影响。这些史书的原著者均为外国人,日本学者居多,他们不可能站在中国社会立场之上思考问题,甚至在行文中使用污蔑性的语言,但是,这些出版物在中国语境中的确发挥了资鉴的效应,译介的史书契合了“救亡”的时代主题,符合社会的需求。《中国文明小史》中有言:“中国人民常苦于独裁政治之弊害,从周以前数千年间,埋没于封建乱离之祸害时代也。……然其于政治则未有别开生面而越于独裁政治之外者。不然,则以四亿人之邦国,何至如此之境也。呜呼!支那人民自苦久矣,何不于独裁政治之外,开一大活眼,以致其幸福哉!”[63]赵必振在其译著中写道:“以社会之大,民族之众,而以彼一姓一族一人而统括之,私矣小矣,夸矣误矣,故今日之谈新史学者,辙谓中国无史,非无史也,不过二十四姓之家谱年表耳。”[64]日本之旧史与中国相类似,自明治维新以来,史家随其风潮而改革,“一洗其旧日君史之陋习,而纪其有关于社会之大者,是为东亚民史之权舆”。这种语言和论述能够鼓舞国人士气,增强国人斗志。

其四,广智书局译介的史著在树立国人世界观念,增强“国家”、“民族”、“社会”等政治观念方面同样发挥了重要作用。1903年《大陆报》刊发的文章指出:“我中国闭关于昆仑山脉之下,锁国于马来半岛之东,极东孤立,庞然自大,其交通者,不过如汉儒所谓东夷南蛮西戎北狄而已,知识未周,见闻不广,并不知有亚洲,遑问世界,故世界史之著,亘古无闻焉。数十年来,海禁开放,宗教、贸易、外交、学术、技艺之会通,我国民耳濡目染,则世界之观念,宜其勃然兴起,以成世界史,而沾溉同胞矣。”[65]世界史著、国别史著作在广智书局出版物中占据了一定分量。日本编撰的史书受西方史学观念影响颇大,特别是文明史的撰写方法。行文中“国民”、“国家”、“社会”、“实业”、“财政”、“外交”等词语随处可见。在进化史观的指导下,译著突出社会发展大势,读者能够重建历史事实“互为因果,连绵总续”的关系。[66]译介的日本史著受到一些中国学者的好评,“日人新编,较为扼要,且多新识”。[67]

五、 结语

清末民初,中国面临严重的政治、经济、思想、社会危机,“中国进入世界”和“世界进入中国”一样都不可避免,作为民营出版的广智书局与社会形势变化紧密相连。从社会影响而言,广智书局译介的图书,促进了新知识分子群体的形成。他们通过阅读最新历史类、政法类等图书,对世界发展的不均衡性有了更加清晰的认识,对非欧美地区表现出了越来越强烈的认同,对政治和政治参与产生了新的理解。中国社会精英再次思考应对社会变化的策略。从史学演进角度而言,广智书局译介的历史类图书为“新史学”思潮的深入开展起到了推动和延续作用。新的史书体裁、体例,新的史书撰写风格,为“新史学”的“立”奠定了基础。《支那史要》、《日本维新三十年史》等书在极短暂的时间之内多次再版,显示了社会的迫切需求,彰显了出版人的学识和时代责任感。

注释:

[①] 代表性的研究成果:张朋园的《广智书局(1901-1915)——维新派文化事业机构之一》,台湾中央研究院《近代史研究所集刊》第2期,1971年;邹振环的《广智书局的地理学译著》见《晚清西方地理学在中国》上海古籍出版社2000年版;周振鹤的《广智书局新书目录》,见《晚清营业书目》,上海书店出版社2005年版;吴宇浩的《广智书局研究》,复旦大学硕士学位论文,2010年,等等。

[②] 包公毅:《金粟斋译书处》,见宋原放主编:《中国出版史料》(近代部分)卷三,湖北教育出版社、山东教育出版社2004年版,第240页。

[③] 剑村游客辑:《上海》,清光绪二十九年(1903)铅印本,第7页。

[④] 如山西巡抚给皇帝上奏折,要求选派绅士前往上海购书。参见《山西巡抚晋省赴沪购书奏片》,见宋原放主编:《中国出版史料》(近代部分)卷三,第300页。

[⑤]后来,冯镜如对只担任名义发行人表达了不满,梁启超给康有为的信中说道:“然镜如大有吃醋之意,谓此局出彼名,而彼不得为总办”,见上海市文物保管委员会编:《康有为与保皇会》,上海人民出版社1982年版,第227页。笔者认为,冯镜如是对书局盈利分配有成见,并不是要负责书局事务。

[⑥] 丁文江、赵丰田:《梁启超年谱长编》,上海人民出版社1983年版,第169页。

[⑦] 在广智书局出版的《近世欧洲四大家政治学说》、《支那史要》、《日本维新三十年史》、《十九世纪大势变迁通论》等书籍扉页都印有这份文件,封底印有“书经存案,翻印必究”字样。

[⑧] 吴宇浩:《广智书局研究》,复旦大学硕士学位论文,2010年,第8页、第69页。吴宇浩认为,广智书局用部分盈利支持了康有为安排的暗杀活动。

[⑨] 梁启超:《敬告我同业诸君》,《新民丛报》第17号,光绪二十八年九月初一日。

[⑩] 上海市文物保管委员会编:《康有为与保皇会》,上海人民出版社1982年版,第277页。

[11] 《辛亥五月以前上海的出版业》,《出版史料》1987年第4期。当然,这里面有很多书局没有统计上,在这个名单里面没有找到广智书局的名字。

[12] 张仲民:《晚清上海书局名录》,收于复旦大学历史系编:《历史上的中国出版与东亚文化交流》,上海百家出版社2009年版。

[13] 《梁启超年谱长编》,第730页。

[14] 孙殿起:《琉璃厂小志》,北京古籍出版社1982年版,第15页、第51页;另见,张仲民:《晚清上海书局名录》。

[15] 《康有为与保皇会》,第231页。

[16] 《康有为与保皇会》,第227页。

[17] 梁启超写道:“故本局每出一书,未能赚回本钱,已为他人所翻,本局若不贬价,则一本不能售出,而成本既重,贬价则必至亏本而后已。”见《梁启超年谱长编》第487页。实际上,晚清图书盗版是非常普遍的现象,个别书局虽有版权意识,但是政府并没有相关法律的支持。

[18] 至于书局具体关门歇业的时间,笔者没有搜集到确凿的证据,采用当前学者较为一致的认识。而《上海出版志》第一章第二节写道:“1925年(广益书局)与世界书局共同受盘广智书局”,具体情况待考。参见http://www.shtong.gov.cn/node2/node2245/node4521/node29048/node29050/node29052/userobject1ai54454.html。

[19] 日本出版的书籍亦没有摆脱西方著作的影响。这些著作或者是译自西方,或者是以西方著作为蓝本进行重新改编、改写。

[20] 广智书局编译部:《日本维新三十年史之例言》,《日本维新三十年史》,广智书局1902年版,木刻本。“黄书”当指黄遵宪撰写的《日本国志》。

[21] 公奴:《金陵贩书记·卷上》,收于宋原放主编:《中国出版史料》(近代部分)第三卷,第303页。

[22] 吴宇浩:《广智书局研究》,复旦大学硕士学位论文2010年,第42页。

[23] 有些图书出版年份不能确定,固而无法进行分类。

[24] 《大同译书局叙例》,《饮冰室合集·文集之二》,中华书局,1989年,第58页。

[25] 在410余种出版物中,尚有53种作者不明。

[26] 公奴:《金陵贩书记·卷上》,收于宋原放主编:《中国出版史料》(近代部分)第三卷,第309页。在科举考试废除之前,销售最好的书籍一般冠之以时务大全、大成、汇纂、通考、统宗、渊海等名称。

[27] 王维泰:《汴梁卖书记》,收于宋原放主编:《中国出版史料》(近代部分)第三卷,第321页。

[28] 公奴:《金陵贩书记·卷上》,收于宋原放主编:《中国出版史料》(近代部分)第三卷,第304页。

[29—52]详见表格附注

[53] 《晚清新学书目提要》,第238页。

[54] 《去来两纪日本与世界列国之关系》,《十九世纪世界变迁通论》,广智书局1902年7月版。

[55] 《<世界近世史>广告》,《新民丛报》第32号,1903年5月25日。

[56] 《<支那史要>广告》,《新民丛报》第13号,1902年8月4日。

[57] 《绍介批评:<中学西洋历史教科书>》,《教育杂志》第六期,1909年7月12日。

[58] 《中国财政纪略·序》,广智书局1902年版。

[59] 《日本维新三十年史》有木刻板、铅印版之别。该书采用纸张的不同,装订的方式亦有区别,有的订为1厚册,有的线状为四册。

[60] 章清:《重塑“中国历史”——学科意识的提升与“专门史”书写》,《史学月刊》2008年第8、9期。

[61] 《东亚各港口岸志》第三章第一节《芜湖》,广智书局1902年版。

[62] 《十九世纪大势略论·两世纪之大观》,广智书局1902年版。

[63] 《中国文明小史·总评》,广智书局1902年版。

[64] 赵必振:《日本维新三十年史序》,《日本维新三十年史》,广智书局1902年版,木刻本。

[65] 《近世世界史之观念》,《大陆报》第2期,1903年1月8日。

[66] 《中国文明小史·原序》,广智书局1902年版。

[67] 王舟瑶:《中国通史讲义·论读史法》(贰编),商务印书馆1904年版。

(来源:《史学史研究》 作者:赵少峰)